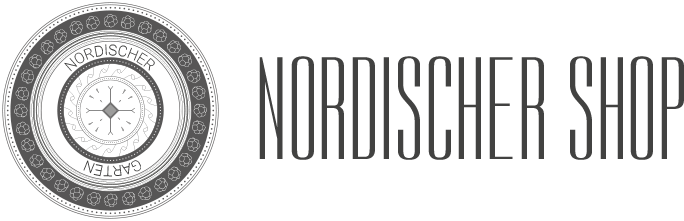

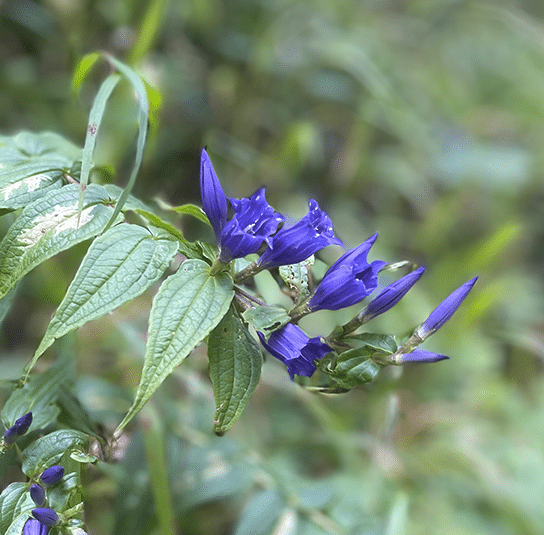

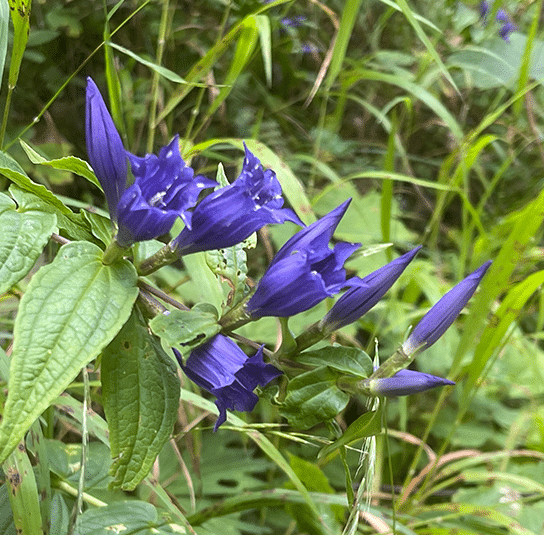

Deutscher Name: Schwalbenwurz-Enzian

Botanisch: Gentiana asclepiadea

Familie: Enziangewächse (Gentianaceae)

Seltener, eleganter, blau blühender Enzian mit bogig überhängenden Stängeln – bevorzugt halbschattige, zeitweise sonnige, feuchte Standorte.

Höhe: ca. 30–80 cm

Blütezeit: wertvolle späte Blüte von Juli bis September!

Blüte: blau, glockenförmig, in Büscheln entlang der Stängel

Frucht/Samen: Kapseln mit zahlreichen kleinen Samen

Blatt: schmal-lanzettlich, gegenständig, dunkelgrün

Wuchs: Staude, aufrecht bis überhängend, horstig wachsend, keine Ausläufer, sich eher langsam entwickelnd

Wurzel: kräftiges Rhizom

Lebensraum, Standort: Frisch – zeitweise feuchte, halbschattige bis nicht zu tief schattige Standorte, humusreiche, aber auch oft skelettreiche, dabei kalkhaltige Böden

Natürliches Vorkommen: Europa – vor allem in Gebirgsregionen wie den Alpen, Karpaten und Pyrenäen; in feuchten aber zeitweise besonnten Waldrändern, in Moorwiesen und in Hochstaudenfluren

Verwendung im Garten: Schöner Halbschatten- bis Schattenblüher, deshalb auch gut für die kühlere Ost- oder Nordseite von Gebäuden geeignet. Im blühenden Gehölzrand und in Wildstaudenbeeten mit ausreichender Bodenfrische.

Kombination: Nesselkönigin, Wald-Geißbart (Aruncus), Klebriger Salbei, Wald-Ziest, Sumpf-Ziest

Nutzen für Tiere: Wichtige Nektarpflanze im Alpenraum für Hummeln. Wird von einigen stark spezialisierten Schmetterlingen zur Eiablage aufgesucht. Die Raupen nutzen den Enzian anschließend als Raupenfutterpflanze (Lungenenzian-Ameisenbläuling, Purpur-Enzian-Kapselspanner und weitere). Diese zum Teil extrem seltenen und stark gefährdeten Schmetterlinge sind leider im Hausgarten meist nicht oder kaum zu unterstützen, da sie in diesem Lebensraum einfach nicht vorkommen. Ameisenbläulinge sind zudem in ihrer Entwicklung an Ameisen gebunden. Die Ameisen halten aufgefundene Raupen durch eine Duft-Täuschung für eigene Jungameisen und transportieren diese in den Bau um sie dort sogar aufzuziehen! Fehlen diese Ameisen in der Nähe der Futterpflanzen, so können sich auch diese Schmetterlinge nicht entwickeln. Dies zeigt uns eindrucksvoll, wie wichtig funktionierende Ökosysteme sind.

Kulinarisch wird der Schwalbenwurz-Enzian – soweit bekannt – nicht mehr genutzt. In der Volksmedizin wurde er traditionell zur Förderung der Verdauung und Appetitanregung verwendet – heute allerdings nicht mehr in Gebrauch.

Nach der Blüte können die Samen ausgestreut werden, um die Pflanze natürlich zu vermehren. Nicht für trockene, sonnige Standorte geeignet – ideal auch in Kombination mit Farnen oder schattenliebenden Stauden.

Die Pflanze ist in Deutschland geschützt (in Österreich und in der Schweiz teilweise geschützt) und darf daher in der Natur nicht gesammelt werden!

Wird gelegentlich mit anderen Enzianarten verwechselt, unterscheidet sich aber durch den elegant, bogigen Wuchs und die Vorliebe für den halbschattigen Standort.

Zeitpunkt: Herbst bis zeitiges Frühjahr (Kaltkeimer!)

Methode: Direktsaat, besser ist die Vorkultur im Aussaatkistchen

Keimbedingungen: Kälteperiode notwendig (Stratifizierung für 4–6 Wochen bei ca. 0–5 °C) / feuchte Erde, halbschattiger Standort / Keimung kann mehrere Wochen bis Monate dauern

Substrat: Humusreich, durchlässig, leicht feucht, kalkhaltig, gleichmäßig feucht halten, aber Staunässe vermeiden

Tipp: Samen im Herbst/Winter in Aussaatkistchen säen und im Freien an einem halbschattigen Standort überwintern, um die Keimung zu fördern.

Der Schwalbenwurz-Enzian ist ein Lichtkeimer. Samen daher nur leicht auf das Substrat drücken, nicht mit Erde bedecken.

Quellen:

FloraWeb

NaturaDB

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwalbenwurz-Enzian

Hinweis zu medizinischen Inhalten und Wirkungsweisen:

Die hier vorgestellten Inhalte geben lediglich einen Überblick über die medizinische Nutzung. Sie stellen keine Empfehlung zur Anwendung dar. Bitte suchen Sie daher immer das Gespräch mit einem Arzt oder Apotheker.

Alle Angaben zu Verwendung, Kulinarik oder vermuteter Heilwirkung gelten ohne Gewähr. Die Angaben dazu haben lediglich informativen Charakter und sollen den Leser keinesfalls zur Selbstmedikation anregen, sondern einen Überblick über den momentanen Wissensstand geben.

Eine Haftung hinsichtlich der Verwendung ist ausgeschlossen.